2024年暑期,环境生态学院组织重点实践团队,奔赴南京、扬州、涟水等地,开展为期一周的暑期社会实践活动。同学们聚焦绿色发展、乡村振兴、科技创新、公益服务等,在学习中了解国情社情民情,在体验中思考专业知识与社会发展紧密融合,在实践中为推进中国式现代化贡献青春力量。

一河通南北,千载连古今。千百年来,大运河穿越历史、流淌至今,恰如中华文化生生不息、奔涌向前,已成为中华民族长盛不衰的重要文化载体。为进一步探寻大运河前世今生,凝聚新时代奋进力量,7月8日,学院辅导员、党员教师代表、实践团队13名队员共同走进大运河博物馆,探寻千年运河的文化印记,聆听大运河文化讲座,整理大运河申遗资料。

感受运河风情 品味非遗魅力

中国大运河博物馆以“运河带来的美好生活”为总体定位,设有“大运河——中国的世界文化遗产”“运河上的舟楫”“因运而生——大运河街肆印象”3 个常设展以及其他6个专题展、沉浸式展览、小型剧场等展厅,运用传统与现代展示手段,以多样化的展示形式,全流域、全时段、全方位地展现了中国大运河的历史、文化、生态和科技面貌,被誉为中国大运河的“百科全书”。

随着工作人员的指引,实践团成员们在中国大运河博物馆穿越时空,回到古运河繁荣的时代,感受历史的沧桑巨变。博物馆中自春秋至当代的反映运河主题的古籍文献、书画、碑刻、陶瓷器、金属器、杂项等历史文物、书画资料、复刻文物等,无一不展示着、透露出大运河文化的辉煌与历史的悠久。在参观过程中,实践团成员们不仅仅是旁观者,更是积极参与者。他们认真观看博物馆内的图文资料,仔细倾听讲解器中的讲解,从大运河的开凿、贯通,到运河文化的传承与发展,大家亲历了一场历史的演绎,感受到了千年沧桑的魅力。同学们感慨大运河是“流动的文化”,激起了对大运河文化的热爱和探索,思考着如何让文物说话、让历史说话、让文化说话,要为保护大运河文化贡献智慧和力量。

聆听专题讲座 赓续运河文脉

参观结束后,扬州大学文学院院长王定勇为实践团队师生带来了一场别开生面的讲座。王院长以“大运河与中华文化的突出特性”为主题,以大运河申遗成功为切入点,从文学性、历史性的角度展开,阐述大运河是文化之河、民生之河、交流之河的重要意义,在引经据典中聆听大运河在新时代回荡的千年涛声;从扬州的雕版印刷、玉雕、漆器和扬琴艺术等非物质文化遗产进行讲解,讲述大运河如何体现中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,深刻大运河是突出的中华文化符号这一论述;从大运河的独特价值引入,表明“中国大运河作为世界文化遗产,蕴含着丰富的文化基因和文化密码,承载着中华民族的情感和记忆,是流动的、鲜活的国家记忆、民族记忆。”团队成员就大运河文化、申遗,及推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展等方面,与王院长沟通交流,现场气氛热烈活跃,掌声不断。

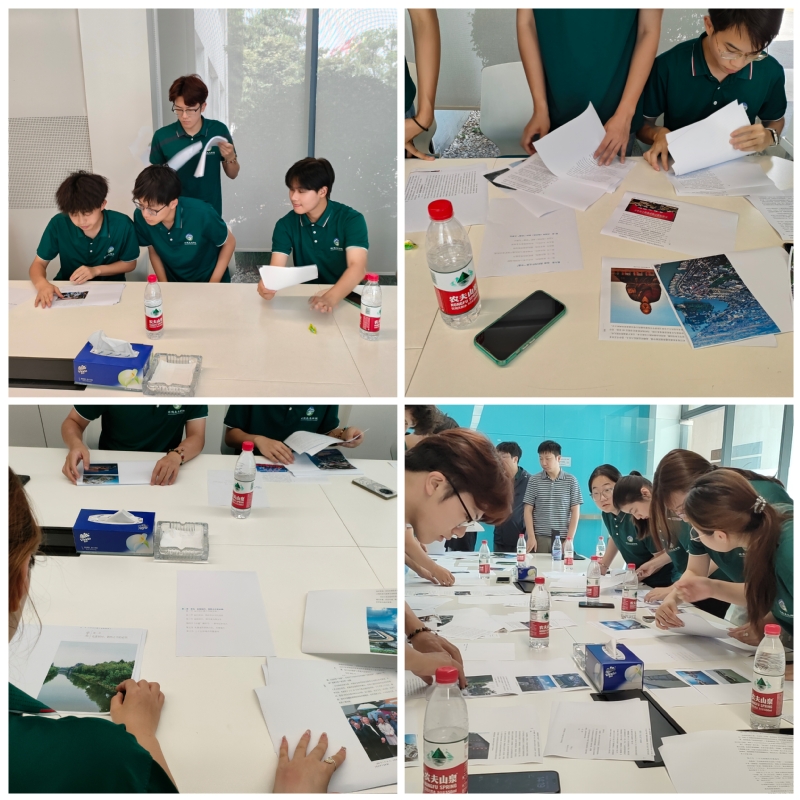

整理运河资料 传承璀璨文化

团队成员来到扬州市世界遗产保护管理办公室,在专业人员的指导下,整理有关大运河申遗的相关资料。团队高度重视资料整理工作,行前召开专题会议,研究工作内容,明确责任,细化分工,确保整理工作扎实有效开展。在现场,大家严格按照办公室相关文件要求,遵循标准、规范整理,认真梳理每一份纸质材料,明确归档范围,分门别类、对照核实,确保纸质资料的完整、统一;核对无误后,准确归档,做到陈列规范、方便查找。

整理结束后,实践团队乘坐游船,欣赏三湾公园码头至东关街渡口大运河航段沿岸风光,优雅独特的古建筑与郁郁葱葱的树木相映成趣,展现了千年大运河的流淌历史;古老的桥段、沧桑的寺庙,默默诉说着扬州城的千年文化。

大运河是宝贵遗产,是“流动文化”。运河之水孕育文明智慧,运河文化日益增强了中华民族的凝聚力和向心力。环生学子,肩负着为国建设“绿水青山”的使命担当,应厚植爱国情怀、打牢专业基础、提升人文素养,为大运河保护提供有力的生态保障。

(图/文:环境生态学院团总支,审核:杨丹,段英)